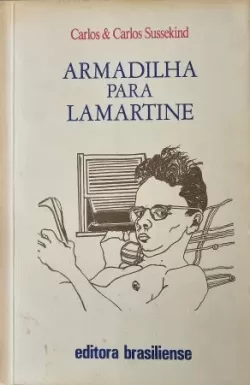

SUSSEKIND, Carlos & Carlos. Armadilha para Lamartine. Rio de Janeiro: Labor, 1976.

Gislene Maria Barral Lima Felipe da Silva

Ilustração: Francisco Dalcastagnè Miguel

Armadilha para Lamartine, publicada em 1976, é a segunda obra de Carlos Sussekind de Mendonça Filho (Rio de Janeiro, RJ, 1933 – Rio de Janeiro, RJ, 2021), romancista e tradutor que deixou uma produção discreta, porém singular, na literatura brasileira. Autor de Ombros altos (1960), Que pensam vocês que ele fez (1994) e O autor mente muito (2001), este último escrito em parceria com o psicanalista Francisco Daudt da Veiga, Sussekind construiu uma trajetória literária marcada pela experimentação e pela introspecção. Em Armadilha para Lamartine, essas características ganham contornos mais intensos, numa narrativa que tensiona os limites entre autobiografia e ficção, loucura e lucidez, razão e delírio, ordem e colapso.

Um dos aspectos mais instigantes da obra está logo em sua assinatura: “Carlos & Carlos Sussekind”. Ao compor essa dupla autoria, o autor parece ceder espaço à voz do pai, o jurista, ensaísta e memorialista Carlos Sussekind de Mendonça, cujos diários íntimos, com cerca de 30 mil páginas escritas ao longo de três décadas, serviriam como base documental para a criação do romance. A coexistência dessas duas figuras – pai e filho, ficcionista e memorialista – indica uma proposta narrativa fundada na simbiose de perspectivas, ecos afetivos e choques de geração. A inscrição dupla sinaliza um pacto literário e psicanalítico: contar-se a partir da escuta (ou incorporação) do outro.

O enredo acompanha a trajetória de Lamartine, jovem de 21 anos que, em meio a uma crise existencial profunda, acaba internado em um hospital psiquiátrico. O sanatório, longe de oferecer acolhimento ou cura, aparece como espaço de repressão, apagamento e violência simbólica – um cenário que, embora construído ficcionalmente, dialoga com experiências reais de internações compulsórias na segunda metade do século XX.

Contudo, Armadilha para Lamartine não se limita à denúncia institucional. Sua contribuição mais potente talvez resida na complexa tessitura formal e simbólica da narrativa. O livro se compõe de duas partes principais – “Duas Mensagens do Pavilhão dos Tranquilos” e “Diário da Varandola-Gabinete” –, antecedidas por um preâmbulo em que um narrador-organizador apresenta o conteúdo. A primeira parte, atribuída a Lamartine, traz as anotações do jovem durante sua internação no Sanatório Três Cruzes. A segunda, atribuída a Espártaco M., seu pai, reúne trechos de um diário que registra os eventos cotidianos, familiares e políticos que cercam o episódio de loucura do filho. A justaposição dessas duas vozes – com seus estilos, léxicos e intenções próprios – cria um efeito de espelhamento que confunde as fronteiras entre autor e personagem, documento e invenção.

Em “Duas Mensagens do Pavilhão dos Tranquilos”, Lamartine adota a voz de um suposto companheiro de internação para relatar sua experiência no hospício. Trata-se de uma escolha narrativa que já desloca o centro de gravidade do texto: não se trata de um diário íntimo, tampouco de um relato clínico, mas de um testemunho encenado, que, por meio da ironia e da crítica, revela a degradação do sujeito num ambiente que deveria promover a cura. Um dos episódios mais marcantes é sua participação no jornal interno O Ataque, iniciativa que acaba motivando sua transferência para o pavilhão de pacientes submetidos a “tratamentos especiais”, como a eletroterapia. A escrita assume aqui um duplo papel: é, ao mesmo tempo, forma de resistência – registro de lucidez diante do absurdo – e meio de punição – prova de insubordinação diante da ordem institucional.

Lamartine narra sua rotina no sanatório com aguda sensibilidade, atentando para os gestos, os silêncios e as pequenas violências do cotidiano. Sua prosa alterna entre o descritivo e o filosófico, entre a crônica e a reflexão subjetiva, compondo um retrato multifacetado do confinamento. A fronteira entre realidade e alucinação se dilui; os internos e os médicos tornam-se figuras quase indistintas, embaralhadas em um jogo de poder no qual a “loucura” aparece mais como diagnóstico social do que como condição clínica. As imagens simbólicas, o uso reiterado de metáforas e a fragmentação do texto sugerem que Lamartine encontra, na linguagem, uma saída possível para a experiência do sofrimento – ou, ao menos, uma forma de organizá-lo.

Se a primeira parte oferece uma imersão no mundo interno de Lamartine, a segunda parte – “Diário da Varandola-Gabinete” – desloca o foco para Espártaco M., pai do protagonista, promotor de justiça e homem de hábitos rígidos, que vê na escrita uma tentativa de dar ordem ao caos familiar e político. O diário abarca os anos de 1954 e 1955, marcados por turbulências que vão da morte de Getúlio Vargas à posse de Juscelino Kubitschek. Os acontecimentos políticos surgem como pano de fundo para a narrativa doméstica, mas também como extensão simbólica da instabilidade emocional do autor do diário. A queda da autoridade estatal e a fragmentação do regime encontram paralelo na desestruturação da autoridade paterna e na crise da masculinidade moderna.

Espártaco M. registra obsessivamente os movimentos do filho, suas leituras, seus hábitos alimentares e seu comportamento. Mas esse controle não se restringe a Lamartine: a mãe e a irmã Anita também aparecem sob o olhar meticuloso do patriarca. A mãe, debilitada física e emocionalmente, sofre de problemas hormonais e intestinais, sintomas que Espártaco anota com frequência, como se o corpo da esposa fosse um campo de experimentação para sua compulsão classificatória. Anita, por sua vez, se aproxima do pai na escrita, mas não escapa da vigilância simbólica que permeia toda a família. O diário de Espártaco, mais do que uma tentativa de narrar a realidade, revela-se um instrumento de poder – uma forma de manter o mundo sob controle diante da iminência do colapso.

A relação entre pai e filho é marcada por um vínculo simbiótico. A razão hipertrofiada de Espártaco parece projetar-se sobre a “desrazão” de Lamartine, criando um ciclo de dependência emocional que alimenta o desmoronamento de ambos. A narrativa, nesse sentido, não é apenas o registro de duas subjetividades em crise, mas a encenação de um processo de dissolução das identidades, em que o eu só se constitui na alteridade.

Essa fusão de vozes e perspectivas reflete também a tensão entre tradição e ruptura. Espártaco é um comunista ateu, disciplinado, racionalista; Lamartine, por outro lado, é um liberal místico, dado à filosofia, à música, ao teatro e à escrita. A oposição ideológica entre ambos simboliza transformações mais amplas – o embate entre a ordem patriarcal e os anseios libertários da juventude pós-guerra. A religiosidade de Lamartine, lida pelo pai como sinal de desajuste, pode ser compreendida como tentativa de transcendência diante do vazio. Seu misticismo não é fuga, mas crítica à racionalidade instrumental que permeia tanto o ambiente familiar quanto o sistema psiquiátrico.

A experiência de internação não anula sua potência criadora. Pelo contrário, o período no sanatório é descrito como um momento de intensa produção artística: Lamartine escreve, toca piano, desenha, reflete. A loucura, nesse contexto, é também uma forma de reinvenção. A representação ambivalente da doença mental – ora como dor, ora como potência – coloca o romance em diálogo com autores como Antonin Artaud e R. D. Laing, para quem o delírio pode ser uma forma de revelação. A crítica às instituições psiquiátricas não se restringe à denúncia dos métodos violentos (como os eletrochoques), mas alcança uma dimensão existencial, ao questionar os limites da racionalidade moderna.

A estrutura formal da obra acentua essa ambivalência. A justaposição dos textos, a inversão da ordem de leitura, os silêncios e as lacunas exigem do leitor um esforço ativo de interpretação. Não se trata de uma narrativa linear, mas de um mosaico fragmentado, que convida à montagem. A linguagem é precisa, densa, marcada por imagens sugestivas e por uma pulsação filosófica que atravessa os dois registros – o do delírio e o da disciplina. A recusa em oferecer uma explicação totalizante reforça o caráter enigmático do texto, que se constitui na tensão entre o dito e o não dito.

Armadilha para Lamartine é, também, uma crítica sutil à moralidade burguesa. A família retratada é composta por sujeitos letrados, frequentadores de cinema, teatro, leitores assíduos de jornais e livros. Há, porém, um abismo entre o capital cultural dessa elite e sua incapacidade de lidar com o diferente. A sensibilidade de Lamartine, seu gosto pela arte, sua recusa ao modelo viril e produtivista, confrontam as expectativas do pai, para quem a ordem familiar está fundada na autoridade e na disciplina. O colapso do filho expõe a fragilidade de um modelo que já não se sustenta – e que responde à crise com repressão, em vez de escuta.

A contribuição do romance à literatura contemporânea brasileira consiste justamente em sua capacidade de articular o íntimo e o político, o estético e o psíquico. Ao dar forma à experiência da loucura sem reduzi-la ao clichê ou ao espetáculo, Carlos Sussekind oferece ao leitor uma obra densa, crítica e profundamente humana. A loucura, aqui, não é apenas tema: é também forma, método e desafio ao leitor.

Armadilha para Lamartine permanece atual porque interroga os modos como a sociedade lida com o sofrimento psíquico, questiona os mecanismos de exclusão e sugere que a criação artística – mesmo em meio à dor – é uma forma de resistência. Ao mesclar literatura, filosofia e psicologia, Carlos Sussekind constrói um romance que escapa às classificações fáceis e convida à reflexão. Uma armadilha, sim – mas não para Lamartine: para o leitor, que é levado a enfrentar as zonas mais instáveis da razão e da linguagem, do afeto e da identidade.

Para saber mais

BARCELLOS, Sergio da Silva (2004). Armadilhas para a narrativa: estratégias narrativas em dois romances de Carlos Sussekind. Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Disponível em: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.4972. Acesso em: 19 dez. 2024.

SILVA, Gislene Maria Barral Lima Felipe da Silva (2001). Vozes da loucura, ecos na literatura: o espaço do louco em O exército de um homem só, de Moacyr Scliar, e Armadilha para Lamartine, de Carlos & Carlos Sussekind. Dissertação (Mestrado em Literatura Brasileira) – Universidade de Brasília, Brasília.

Iconografia